「健康診断は従業員のために実施しなければいけないと聞いたけれど、どこからどこまでが法律上の義務なのかよくわからない」

「実施するにあたって費用は会社が全額負担なのか、もし怠った場合の罰則はあるのか」

このような疑問を抱える経営者や事業主の方は少なくありません。

労働安全衛生法や労働安全衛生規則によって、企業が健康診断を実施することは義務付けられており、従業員の健康管理は会社の責務とされています。

しかし、具体的な対象者の範囲や費用面などを把握しないままでは、思わぬトラブルを招く可能性があります。

- 会社が実施すべき健康診断の種類や検査項目

- 実施しなかった場合に考えられるリスクや罰則

- アルバイトやパートタイムなどの雇用形態への対応

- 実施後の医師の意見聴取や配置変更など事後措置の重要性

- 一次健康診断で異常があった場合に二次健康診断を無料で受けられる方法

運転業務に携わる方の健康管理をサポートする「ドライバー安全健康LABO」を手掛ける私は、労災保険二次健康診断の普及を通じて、ドライバーをはじめとするすべての労働者が無料で健康診断を受けられる可能性を知り、積極的に活用できる環境づくりを目指しています。

ドライバー健康安全アドバイザーとして、企業や事業主の方に役立ちとなる資料や情報を提供しており、「実は二次健康診断が無料になる制度を知らなかった」という声をよく耳にします。

この記事では、そうした支援制度も含めて、企業が知っておくべきポイントを広く紹介。

健康診断を正しく理解し、従業員の健康と企業の生産性を同時に守りませんか。

ぜひ最後までご覧ください。

健康診断は会社の義務か?

結論から申し上げますと、健康診断は労働安全衛生法(第66条)および関連する労働安全衛生規則によって会社の義務として明記されています。

事業者が常時1人以上の労働者を雇用している場合は、一定の期間ごとに健康診断を実施しなければなりません。

これを怠ると、50万円以下の罰金という罰則が科される可能性があります。

従業員側も、法律上は健康診断を受診する義務があります。

もっとも、個人が受診を拒否しても直接の罰則はありません。

しかし、事業主が放置した場合は会社の責任が問われますので、全員が受診しやすい環境を整えることが重要です。

なぜ企業は健康診断を実施しなければならないのか

企業が健康診断を実施する最大の理由は「労働者の安全配慮義務」を果たすため。

従業員が健康を損なったまま働き続けると、業務効率の低下や重大な労働災害を招くリスクがあります。

早期の検査によって異常を見つけることで、適切な治療や配置転換などの措置が講じやすくなります。

また、定期的な健康診断は、脳・心臓疾患や生活習慣病の早期発見にも役立ちます。

結果的に従業員の離職率を下げたり、会社全体のパフォーマンスを高めることにもつながります。

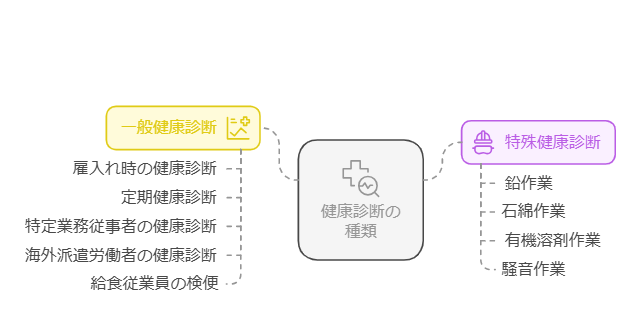

実施が求められる健康診断の種類

「健康診断=定期的に行う年1回のもの」というイメージを持つ方は多いかもしれません。

しかし、法律上はさまざまな種類の健康診断が定められています。

該当する従業員の業務内容や雇用状況を把握し、適切に実施する必要があります。

一般健康診断

一般健康診断は、以下のとおりです。

- 雇入れ時の健康診断

常時使用する従業員を雇い入れる際に実施します。

労働安全衛生規則第43条で定められており、省略は認められていません。

- 定期健康診断

常時使用する従業員を対象とし、1年以内ごとに1回実施します(安衛則第44条)。

深夜業を含む特定業務従事者の場合は、6か月ごとの健康診断が求められるケースもあります。

- 特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に示される業務(深夜業や重量物の取り扱い業務など)に該当する従業員に対して実施します。 - 海外派遣労働者の健康診断

海外に6か月以上派遣される労働者、帰国後国内業務に配置される従業員が対象となります。 - 給食従業員の検便

事業場に付属する食堂や炊事場で給食サービスに従事する方に対し、雇入れ時と配置換えの際に検便を行います。

特殊健康診断

鉛、石綿、有機溶剤、四アルキル鉛、騒音作業などの有害業務に常時従事する労働者を対象者として行う健康診断。

これらの業務では身体への負荷が大きく、6か月以内ごとに1回など短いスパンでの実施が義務付けられています。

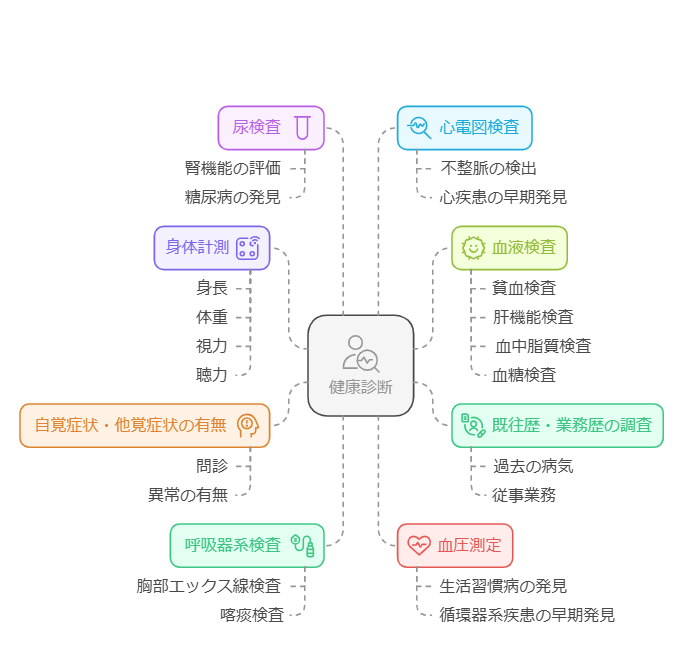

健康診断で実施する主な検査項目

定期健康診断で行われる検査項目を具体的に見ていきましょう。

医師の判断で省略可能なものもありますが、基本的には下記のような検査を実施するケースが多いです。

| 検査項目 | 概要 |

|---|---|

| 既往歴・業務歴の調査 | 過去の病気や従事業務を確認し、リスクを把握 |

| 自覚症状・他覚症状の有無 | 現在の体調や異常の有無を問診 |

| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力などを測定 |

| 胸部エックス線検査、喀痰検査 | 肺や気管支など呼吸器系の状態をチェック |

| 血圧測定 | 生活習慣病や循環器系疾患を早期に発見 |

| 貧血検査(赤血球数、血色素量) | 貧血の有無を調べ、体内の酸素運搬能力を確認 |

| 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | 肝臓に関連する異常の発見や進行度の把握に役立つ |

| 血中脂質検査(LDL、HDL、トリグリセライド) | コレステロールや中性脂肪を測定し、動脈硬化リスクを確認 |

| 血糖検査 | 血糖値の異常や糖尿病リスクを把握 |

| 尿検査(糖・蛋白) | 腎機能や糖尿病などの発見に繋がる |

| 心電図検査 | 不整脈や心疾患の早期発見を目指す |

これらの検査はそれぞれ重要な意味を持ちます。

特に貧血検査、肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査などの血液検査は、生活習慣病を発見するうえで欠かせません。胸部エックス線検査や喀痰検査は肺や気管支のトラブル、ストレスチェックは精神面の負担を評価するのに有用です。

費用負担と非正規雇用労働者への対応

費用負担の原則

法令で事業者に実施が義務付けられている以上、健康診断の費用は会社が負担するのが原則。

一般健康診断の場合、受診時間を労働時間として扱うかは法令で明確に定められていないため、企業ごとのルールや労使協定によって異なります。

ただし、受診を促進するためにも有給扱いにしている企業が増えています。

一方で、特殊健康診断は業務との直接的な関連が強く、受診時間は労働時間に含まれると解釈されています。

そのため、賃金の支払いも必要に。

アルバイト・パートタイム労働者

雇用形態がアルバイトやパートタイムであっても、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上など一定の条件を満たす場合、定期健康診断の対象者になります。

4分の3に満たなくても、健康管理のサービスとして受診を推奨する企業も多い。

派遣社員については原則として派遣元が一般健康診断を実施しますが、有害業務(特殊健康診断)が関わる場合は、派遣先が実施義務を負うケースもあります。

健康診断実施後の流れと報告書提出

健康診断は受診させれば終わり、というわけではありません。

実施後の事後措置にも法律上の決まりがあるため、しっかりと対応しましょう。

- 健康診断結果の通知

結果は必ず文書で従業員に通知する必要があります。

異常が見つからなかった従業員にも送付し、健康状態を自身で把握してもらうことが大切。 - 健康診断個人票の保存(5年間)

結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する義務があります。

従業員が50名以上の事業場では、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。 - 医師の意見聴取

異常や要再検査がある従業員に対しては、産業医や医師から意見を聴き、必要に応じて配置転換や労働時間の短縮などの措置を検討します。 - 事後措置

医師からの意見をもとに、健康保持のための対策を行います。

たとえば、長時間労働の是正や業務内容の見直しを実施することで、労働災害の防止や従業員のモチベーション維持に繋がります。

二次健康診断を受けるべき理由と無料で受診する方法

定期健康診断の結果、高血圧、高血糖、脂質異常症など生活習慣病の疑いがある場合、精密検査や再検査として二次健康診断を受ける必要があります。

見過ごすと脳・心臓疾患を招くリスクがあり、従業員が重篤な病気になれば会社側にも大きな影響があります。

運転業務など長時間や不規則な労働形態の従業員が多い事業所では、とくに注意が必要。

労災保険の二次健康診断等給付を利用すれば、特定の条件を満たした従業員は無料で受診できる場合があります。

この制度は、生活習慣病による脳・心臓疾患のリスクを減らすことを目的に設けられました。

ストレスチェックとの関連

健康診断とは別に、従業員50人以上の事業場では年1回のストレスチェックが義務化されています。

心理的負担を評価し、高ストレスと判断された従業員が希望する場合は医師の面接指導を行うことができます。

心身両面の健康を管理することで、企業は従業員の安全と業務効率の向上を同時に目指せます。

ストレスチェックは単なる精神的負担の確認だけでなく、職場環境を改善するヒントにもなります。

おもち社長

おもち社長ひろアドバイザー、うちのドライバーたちを対象者として健康診断を実施しようと思っていますが、費用面が心配です。どこかでコストを抑える方法はありませんか?

おもち社長、いつもありがとうございます。健康診断の費用は事業者が基本的に負担することになっていますが、一次健康診断で該当する異常が見つかった方がいれば、二次健康診断については労災保険二次健康診断等給付を活用できる可能性があります。条件を満たせば無料になりますので、実質的なコスト負担を抑えられますよ

そんな便利な制度があったのですね。運転業務って長時間になりがちなので、生活習慣病も心配していました。実際に使えるのか、もっと詳しく教えていただけますか?

はい。二次健康診断等給付は、脳や心臓の病気のリスクが高いと診断された方を対象に、精密検査や保健指導を無料で実施できる制度です。制度の詳細は厚生労働省の資料などで紹介されていますが、特定の基準値を超えた従業員であれば給付が認められる可能性があります。ぜひ検討してみてください

なるほど。うちはアルバイトやパートタイムの人もいますが、その人たちも受診させなければいけないのですか?

週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば法的に義務が生じるケースが多いです。もし該当しなくても、従業員の健康を守るために会社のサービスとして受診を勧めるところも少なくありません。無理強いではなく説明し、皆さんが安心して働ける職場環境を整えることが大切です

そうですね。罰則ばかり気にしていましたが、従業員の健康状態が安定すれば会社の生産性も上がりそうですね

おっしゃるとおりです。健康診断やストレスチェックなどをうまく活用することで、離職率の低下や業務効率の向上にも期待が持てます。今後はぜひ計画的に進めてみてください

ありがとうございます。きちんと取り組んで、従業員が安心して働ける会社にしたいと思います。

よくある質問(FAQ)

結論:健康診断と事後措置で企業を強化しましょう

以下に要点をまとめます。

- 会社は労働安全衛生法や労働安全衛生規則に基づき、健康診断を実施する義務があります。

- 実施しないと罰金や是正勧告などのリスクがあり、従業員の安全配慮義務を果たせません。

- 一般健康診断や特殊健康診断、それぞれ対象者や時期が異なるため注意が必要です。

- 費用は原則として会社が負担し、受診後は個人票の5年間保存や医師の意見聴取を行います。

- 一次健康診断で異常があった従業員は、二次健康診断で精密検査や保健指導が必要な場合があります。

労災保険二次健康診断等給付を使えば無料になる可能性があります。 - ストレスチェックも含め、心身の健康を総合的に管理することが企業のパフォーマンス向上に役立ちます。

健康診断は義務と捉えられがちですが、従業員の健康管理に真剣に取り組むことで、業務効率や会社のイメージ向上にもつながります。

運転業務を担当される方の健康リスクが高まる職場環境では、より一層の注意が必要。

一次健康診断で該当する項目に異常が出た場合、労災保険の二次健康診断等給付を活用できるかどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。

さらに、外部の検診機関や健康診断の予約代行サービスなどを利用し、資料を参照しながらスケジュール管理を徹底すれば、労力を軽減できます。

従業員が安心して働ける環境を整えることで、企業の業績アップにもつながります。

以上の内容を参考に、健康診断の義務や実施のポイントを再確認していただけますと幸いです。

雇用形態にかかわらず、すべての従業員を守る取り組みを進めていきましょう。

労災保険の二次健康診断等給付を活用することで、一円も負担せずに再検査を受けられるかもしれません。

従業員の健康を守ることは、企業を強化する大きなステップです。どうぞ積極的にご活用ください。

コメント