一次健康診断の結果で「要再検査」や「要精密検査」と判定されると、事業者としては従業員に二次健康診断を受けてもらう必要があるか悩むことが多くなります。

実際、検査を嫌がる従業員も少なくありませんし、費用負担をどうするかで揉めるケースも見受けられます。

そこで注目されるのが、労災保険二次健康診断等給付を利用して受診すると費用がゼロ円になる可能性がある制度です。

条件さえ合えば一円も支払わずに検査を進められるので、忙しい現場でも安心して勧奨できるのが特徴といえます。

- 二次健康診断とは何か、どんな検査を行うか

- 費用負担が義務化されていない理由と、企業が受診勧奨すべき背景

- 労災保険二次健康診断等給付を利用して無料受診する要件や方法

- 相談機関や保健師などを活用した受診率向上のポイント

- 血管や心臓疾患のリスクを放置しないための注意点

おもち社長

おもち社長ひろアドバイザー、一次健康診断の結果が出たんだけど、血糖値や血圧が高かった人が続出しちゃってさ。検査を受けるにも費用がかかるだろうし、正直どうしようか迷うんだよね

おもち社長、二次健康診断を先延ばしにするのは要注意。万が一、脳や心臓に関する血管系の疾患が進行していたら大変です。実は労災保険二次健康診断等給付というサービスを利用すると、条件を満たした従業員の受診費用がゼロ円になる場合があります。詳しく説明しますね

二次健康診断とは何か

二次検査が必要になるポイント

二次健康診断とは、一次健康診断(定期健康診断など)で異常所見が見つかった場合に追加で行う再検査や精密検査。

企業が負担する法定健康診断(一次)では、従業員の健康状態を大まかにチェックするのに対し、二次健康診断は「何が原因で数値が高いのか」「治療が必要かどうか」を調べるために実施します。

検査内容は血液検査の再チェックや、さらに詳しく血管や心臓の状態を把握する検査、腹部エコー・頸部エコーなど多岐にわたります。

特に生活習慣病に関わる項目(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)で所見が出た場合は、早めの受診が望ましいです。

再検査と精密検査の違い

- 再検査:一次健診と同じ項目をもう一度測定して、数値の正確性を確認する

- 精密検査:より専門的な機器や検査方法で、異常値の原因を特定する

企業や労働者にとって、二次検査を先送りしてしまうと健康リスクの見逃しにつながるので注意が必要です。

二次健康診断を受けないリスク

二次検査を放置していると、従業員の健康悪化だけでなく、事業者が安全配慮義務を果たさなかったと判断される恐れがあります。

結果として損害賠償や社会的信用の低下などリスクが大きくなるため、要再検査や要精密検査の指示が出たら、社内で相談しながら早めに対応することが賢明です。

うちは長距離ドライバーが多くて、血糖や血圧が高くなりがちなんだよ。しかも二次健診って費用負担も明確じゃないって聞くし、どう勧奨すればいいかわからないよ

二次健康診断は法的な義務ではないので、費用は自己負担と決めている会社もあります。ただ、そこで労働者に“検査代がもったいないから行かない”と言われると、結局リスクが残ります。そんなときこそ労災保険二次健康診断等給付の出番です

二次健康診断の費用負担は義務ではない

法律上の位置づけ

労働安全衛生法では、事業者は年1回の定期健康診断(一次)を受診させる義務があると明記されています。

しかし、結果的に「要再検査」や「要精密検査」となっても、二次検査そのものを企業が費用負担する義務はありません。

厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」でも、あくまで「受診勧奨を行うことが適当」と記載されるにとどまっています。

事業者が受診勧奨すべき理由

義務ではないとはいえ、異常所見を見過ごしていると従業員が重大な疾患を発症する可能性があります。

脳や心臓の血管障害は突然深刻な事態を招くこともあり、そうなれば事業継続にも影響を及ぼしかねません。

受診勧奨をするだけでも、事業者が必要な措置を講じていた証拠に。

さらに、従業員が実際に受診できるようサポートすることは、安全配慮義務を果たすうえでも大切なポイントです。

勧奨しても受診してくれない場合

「忙しくて時間がない」「症状がないから大丈夫」「費用負担がきつい」などの理由で、従業員が受診を拒むことは珍しくありません。

そこで費用面をクリアにするためにも、労災保険二次健康診断等給付を利用する方法を案内するのが効果的です。

確かに費用がネックで受診を渋る人は多いね。そういえば以前チラッと、二次健康診断等給付で費用ゼロになるって聞いたことがあるけど、本当に無料なの?

一定の要件さえ満たしていれば本当に自己負担ゼロですよ。脳・心臓疾患の予防を目的として作られた制度なので、長時間労働や運転業務の従業員が多い会社にはぴったりです

労災保険二次健康診断等給付を利用する方法

二次健康診断等給付とは?

脳・心臓疾患を予防するために設けられた、労災保険の給付制度。

一次健康診断(定期健康診断など)で以下4項目すべてに異常所見があった、または産業医等が総合的に必要と判断した場合、指定医療機関で二次健康診断と特定保健指導を無料で受けられます。

- 血圧検査

- 血中脂質検査

- 血糖検査

- 腹囲測定またはBMI

ただし、「すでに脳・心臓疾患の症状がある」「労災保険の特別加入者である」などの場合は対象外になります。

いずれにせよ、事業者や労働者が請求手続きをする必要があるので、どのように利用するか相談して進めることが大切です。

給付の対象となる検査内容

具体的な二次健康診断の内容としては、血液検査や負荷心電図、胸部超音波検査(心エコー)、頸部超音波検査などが挙げられます。

さらに、尿蛋白検査で疑陽性または弱陽性の場合には微量アルブミン尿検査も含まれます。

加えて、特定保健指導では医師または保健師が生活習慣全般(栄養・運動・休養など)を指導します。

この特定保健指導も含めて無料となるのが大きなメリットです。

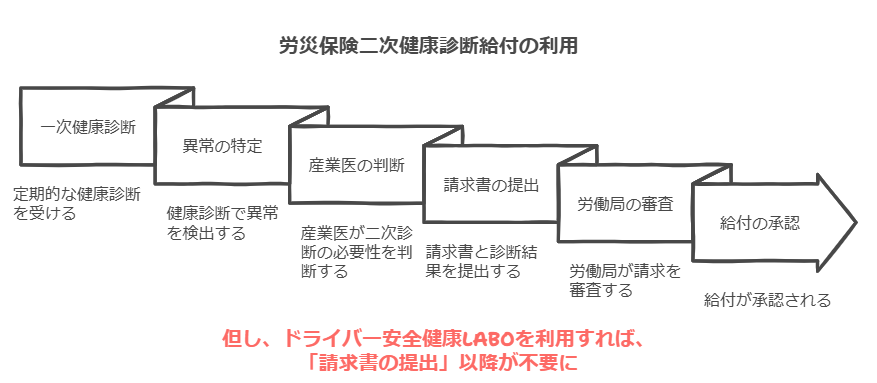

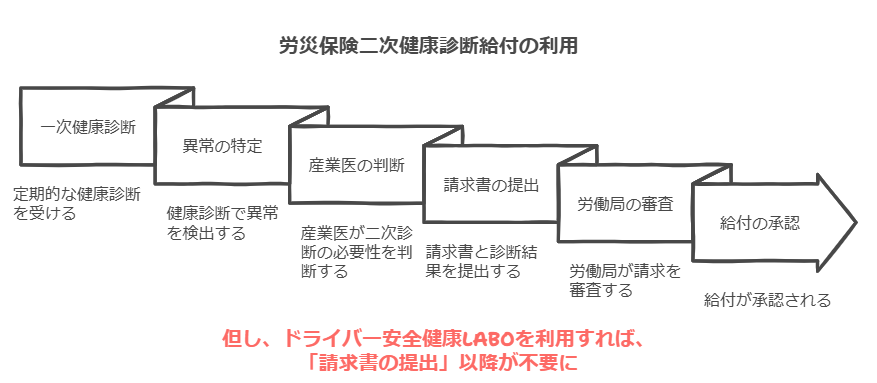

請求書の提出方法

給付を利用するには「二次健康診断等給付請求書」を作成し、一次健康診断の結果票のコピーとともに、労災保険指定の医療機関へ提出。

医療機関から都道府県労働局へ請求が渡り、審査を経て認められれば、受診者は自己負担ゼロで二次健康診断・保健指導を受けることができます。

なるほど!ただ、「申請作業が面倒そう」なのと「指定医療機関に行く必要がある」のがネックだなぁ…

皆さんご多忙かと思いますので十分理解できます。

そこで、ドライバー安全健康LABOではなんと、「申請作業の代行」と、「貴社への訪問健診」サービスも可能なんです!要するに一円の手出し金もなく受診可能なんです。おもち社長も下記のボタンを押して申込みしてくださいね!

二次健康診断に関連する注意点と対策

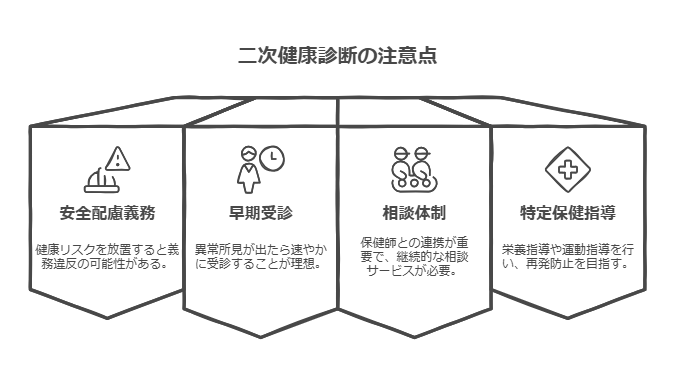

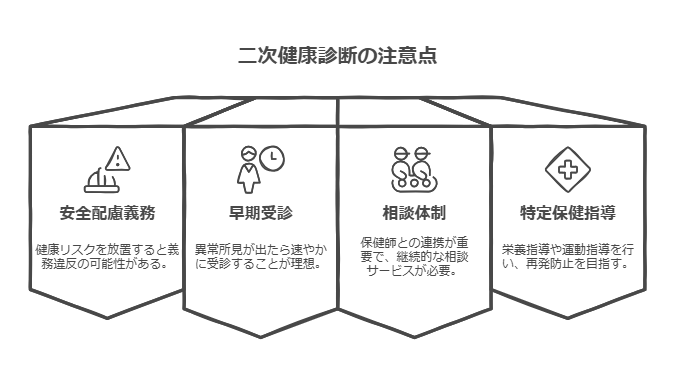

事業者の安全配慮義務との関連

二次健康診断は企業側に義務があるわけではありませんが、結果的に健康リスクを放置すると安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

要件としては「予見可能性」と「回避可能性」があり、健康診断で「異常所見がある」とわかった以上は、ある程度の措置を講じることが求められるというわけです。

早期受診が原則

異常所見が出たら、可能な限り速やかに受診するのが理想。

多くの事業所では「3ヵ月以内」を目安に受診勧奨を行っていますが、ダラダラと先延ばしにすると、本人の意欲も下がってしまうため、健診結果の通知と同時に「二次検査が必要な人はできるだけ早めに相談を」と周知することが効果的です。

保健師との連携による相談体制

二次検査を受診させても、その先の生活習慣改善が進まなければ再び数値が悪化する可能性もあります。

そこで保健師をはじめとする産業保健スタッフや産業医との連携が重要。

検査後に継続的な相談サービスを提供することで、従業員が具体的な方法を実践しやすくなります。

うちでは、検査を受けたあと結局何も対策せずにまた同じ結果って人もいるんだよね。それじゃ意味がない気がするんだけど……

そうなんです。せっかく受診しても、その後の措置がないと再び数値が悪化するケースもあります。特定保健指導を活用して、栄養指導や運動指導まで行うのがポイントですね。そこを事業者と保健師が連携して継続的にフォローしていくのが理想的です

なるほど。検査を受けるだけじゃなくて、アフターケアが大事ってわけだね

よくある質問(FAQ)

結論:労災保険二次健康診断等給付で費用を抑え、健康と安全を守ろう

二次健康診断は「義務ではないから費用は自己負担にしてもいい」という考え方もありますが、脳や心臓などの血管障害は従業員の命にも関わる重大事項です。

もし病気が発症し、大きなトラブルや事故につながれば、企業リスクは計り知れません。

そのため、可能な範囲で受診を後押しすることが大切です。

- 二次健康診断の費用は企業負担の義務はないが、労働者の健康維持のためには受診勧奨が望ましい

- 労災保険二次健康診断等給付を利用すれば、条件を満たした検査や保健指導を無料で受けられる

→ドライバー安全健康LABOから申込むと、申請作業の代行と貴社への訪問健診を利用できます。 - 一次健康診断から3ヵ月以内の請求が必要なので、迅速な対応がカギとなる

- 事業者と従業員の相談窓口として、保健師や産業医の連携体制づくりも検討する

事業者にとっては一時的な手間や調整コストが発生するかもしれませんが、従業員が長く健康に働けるほど会社の生産性や安心感は高まります。

定期健康診断と同じく、二次健康診断にも積極的に取り組む意義は大きいといえるでしょう。

まとめ(ページ本文総括)

- 二次健康診断とは、一次健康診断で見つかった異常所見を再検査・精密検査する仕組み

- 法律で企業負担が義務付けられていないため、従業員が自己負担を敬遠しがち

- 労災保険二次健康診断等給付で費用がゼロ円になる場合がある

- 保健師や産業医と連携し、生活習慣の改善やアフターフォローを実践することがポイント

- 安全配慮義務やリスク管理の観点から、企業は受診勧奨と適切な措置を行うことが重要

脳や心臓の血管系疾患は、自覚症状がないまま進行することも珍しくありません。

実は重篤化していて突然倒れてしまうケースもあり、長距離運転や長時間労働が当たり前の環境では特に注意が必要。

会社の財産は人材であり、従業員が安心して働ける職場づくりは事業者の責務にもあたります。

「検査費用がネック」「再検査を嫌がる従業員が多い」という悩みは、労災保険二次健康診断等給付×ドライバー安全健康LABOによって大幅に解消できる筈です。

事業者が利用方法を理解して手続きをサポートすれば、労働者の負担はぐっと軽くなるはずです。

ぜひ今回の記事を参考に、二次健康診断を受診しやすい体制を整えてみてください。

安全に配慮した企業姿勢は、従業員だけでなく取引先や社会からの信頼感を高めることにもつながります。

コメント